3.1 常陸大宮市にあった7つの農村舞台

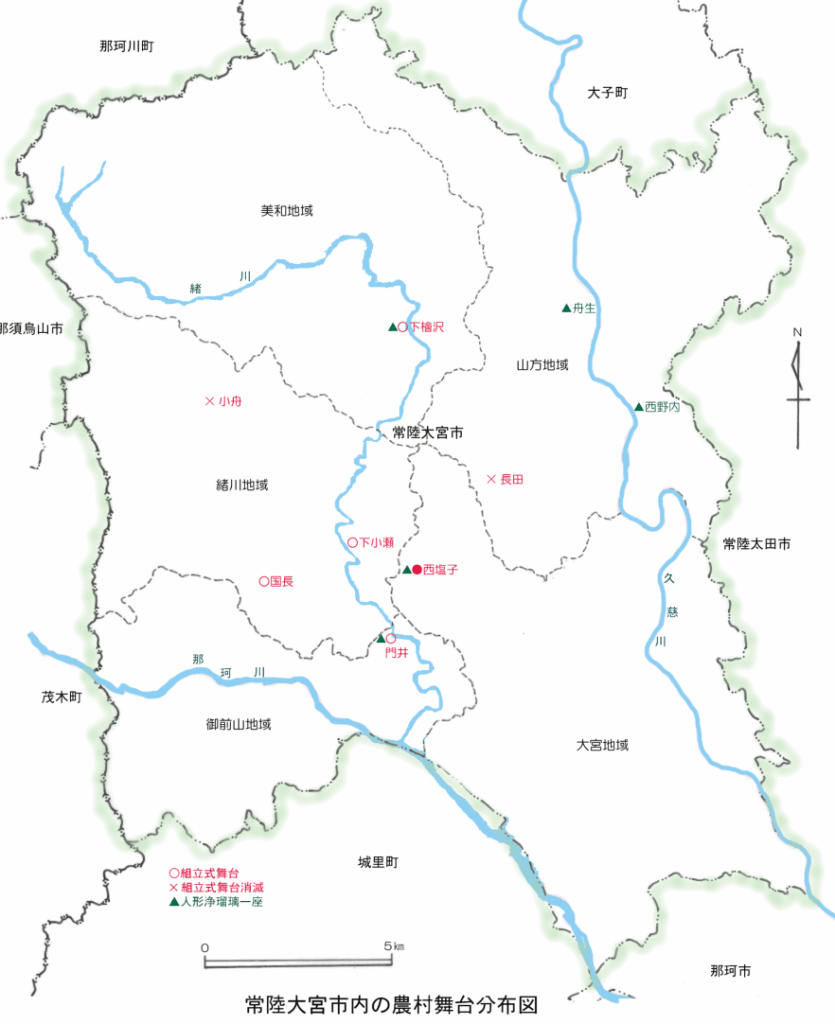

「西塩子の回り舞台」の調査をきっかけとして常陸大宮市内での確認作業も進み、市内全域に西塩子のものを含め七つの舞台が存在したことがわかっており、これらはすべて組立式の舞台です。また、人形浄瑠璃の一座が二ヶ所にあり、幕やフスマを持っていました。

七つの舞台は、長田(旧山方町(やまがたまち))、下檜沢(しもひざわ)(旧美和村(みわむら))、下小瀬(しもおせ)・国長(くにおさ)・小舟(旧緒川村(おがわむら))、門井(かどい)(旧御前山村(ごぜんやまむら))、西塩子(旧大宮町)と旧町村すべてに存在します。しかし、よく見ると片寄りがあり、江戸時代の道具が確認されている舞台は、西塩子と隣接する下小瀬・門井の三ヶ所で、それより時代が下がると思われる舞台がその周囲に分布しています。あくまで推定ですが、この隣り合う三ヶ所で競うように舞台が作られた影響を受けて、徐々に周囲の村々に波及したように思われます。

小舟では二枚あった大きな引き幕が戦後紛失し、「幕がなくては芝居にならぬ」と希望者に舞台道具を分けて四散してしまったといいます。舞台の大幕は、私たちの想像以上に、欠くことのできない大事な道具だったようです。そのようなことからも、奥州仙台で修行してきたと伝える、舞台の大幕を染めるほどの力量を持った下小瀬の紺屋の存在が、当地の舞台の発生に深く関わったのでは、と考えられます。

幅60cmのフスマが12枚で一組。

3.2 「西塩子の回り舞台」の規模と構造

西塩子の回り舞台は「組立式」

茨城県内で農村舞台が確認されているのは、現在のところ常陸大宮市のみで、しかも密集しています。市内を流れる那珂川の上流部にあたる栃木県東部にも組立式舞台があり、その文化の影響も考えられますが、どうしてこのように当地に多くの組立式舞台が作られたのかはよくわかっていません。

「西塩子の回り舞台」は、花道や回り舞台を含む床面の部材と舞台道具のみを保持し、柱や屋根に使う材木や竹などは必要に応じて伐り出して使い、終れば売り払ってしまう、という組立式の舞台です。また、その特性を活かして、他村へ舞台を貸し出すということも盛んに行われました。

敷地に合わせた舞台の規模

/『歌舞伎事典』(平凡社)より

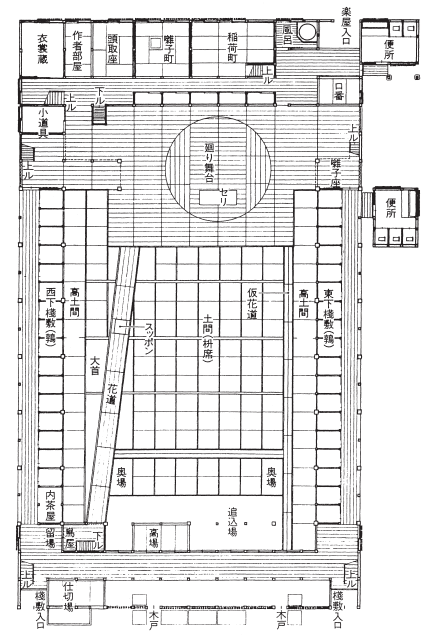

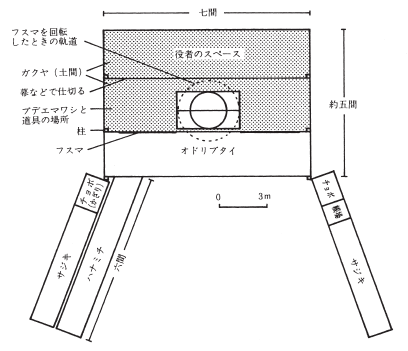

舞台は、会場となる敷地によって、間口四間から一間ごとに最大七間まで、花道は四間もしくは六間の長さに組立てることができます。奥行き一丈ほど(約3m)の舞台後方の中央に、名称の由来ともなっている、間口二間奥行き八尺の回り舞台を一段高く設置しました。その奥は物置や楽屋です。

組んだときの予想平面図

屋根の骨組みには、長さ五~七間もある真竹を格子状に組んで縄でしばり、菰(こも)を掛けます。扇形に開いた見物席の屋根は、跳ね上げるように設置した竹のしなりで自然とアーチを描くようになっており、人々は最前面の曲線をカガミと呼んで、この美しさをその年の舞台のできばえとして評価しました。

「組立式舞台」といえど広さは十分

「組立式舞台」というと仮設のイメージが強く、常設のものより規模も小さく貧弱だろうと思われがちです。しかし、神社の境内などに建てられた常設の舞台は以外に小さく、間口は四~五間のものがほとんどで、最大間口が七間、花道が六間の西塩子の舞台のほうが大規模です。文化・文政期(十九世紀前半)に江戸にあった市村座の舞台間口が六間半ほどであったといいますから、役者をせり上げるセリやスッポンこそありませんが、組立式でも十分な広さを持つ堂々たる舞台であったといえます。

花道の方向を見る/平成4年1月

昔は、稲刈りの終わった晩秋にひと月ほどかけて、木材や竹の伐り出しと、麦蒔き前の畑を借りての舞台組立てを行いました。芝居が終ると舞台を解体して不用品を競り払いし、村人総出で畑を耕してから地主に返したそうです。

現在は柱や束などに使う木材は保持し、屋根に使う竹の伐り出しを組立てごとに行って、隣接の北塩子地内にある公民館のグランドに、間口・花道とも六間で組立てています。桟敷席を設け、楽屋まで作ると、施設全体の間口・奥行きは約20m、最も高い屋根の高さは7mほどになります。

時代に合わせ進化する回り舞台

舞台が作られ始めた頃の姿や、倉に残されていた舞台床面の部材がいつごろ整えられたのかはわかりませんが、明治27年生まれの古老は「役者が衣裳を傷めるのを嫌ったので、鉋(かんな)掛けをした現在の舞台を作ったようだ」といい、自分の記憶の限り、舞台は現存の花道や回り舞台を具えた姿であったといいます。

舞台の部材は平成15年にすべて新調した。

クライマックス/平成13年

しかし、古老の記憶では奈落で鉄棒を押し回して回転させていたという回り舞台も、いつの時代にか上回し式に改良※されるなど、時代によって舞台は手を加えられています。半世紀ぶりに復活した平成九年以降も、老朽化した部材や道具は文化財として保存し、現代人の体格に合った大きさの道具や新しい部材との入れ替えを積極的に行っています。

※平成三年の調査時点では、回転盤の上側につけた金具を引くことによって回転させる方式となっていた。

3.3 舞台道具と村の匠(たくみ)

“道具”の重要性

舞台間口は江戸の劇場並み、といっても、丸太と竹の骨組みに菰掛けした舞台は、けっして華やかとはいえません。日常とは異空間の歌舞伎舞台にするためには、道具が重要な役割を果たします。いえ、この道具を持つことこそが、“舞台を持つ”ということにほかなりませんでした。

手織りの綿の反物を36枚縫い合わせ、筒猫の技法で染め上げたもの。

/文政3年(1820年)

“道具”は村の職人のお手製

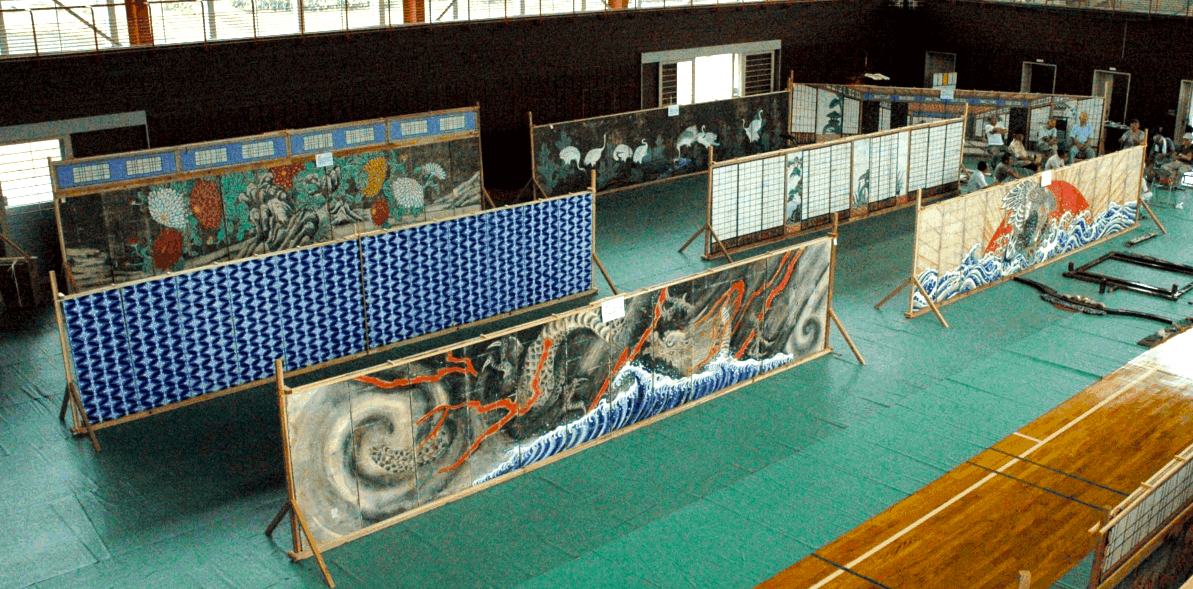

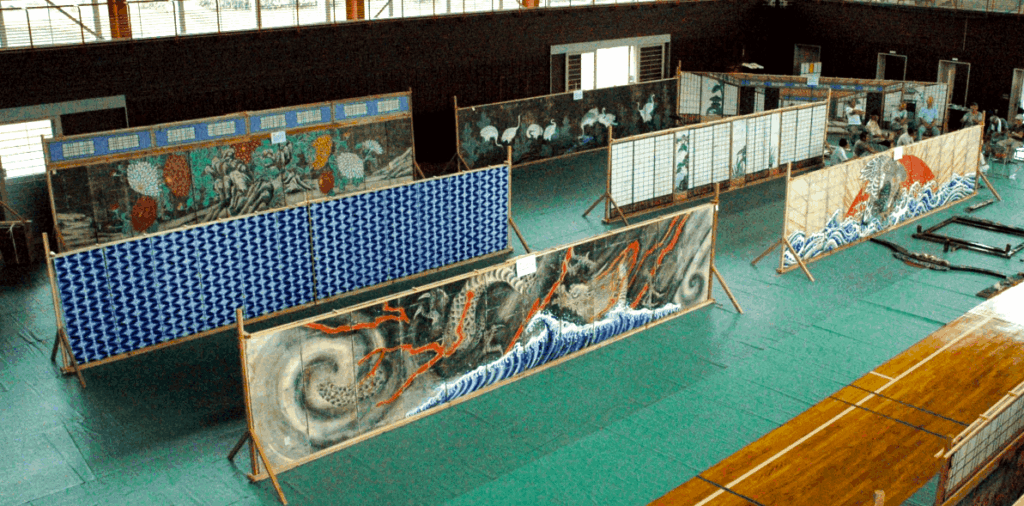

「西塩子の回り舞台」には、本床(チョボ)、舞台背景となるフスマ・ランマ・ケコミ、大幕や水引幕など、60点以上の大・小道具が残っており、その中には、『仲摩諸道貢控帳(なかましょどうぐひかえちょう)』に記載されている文政年間の道具も数点確認されています。中でも、12枚一組で作られたフスマは、これを何組保有しているかが村の自慢となる代表的な道具で、古老はフスマを「ブデエ」(舞台)と呼んでいました。

船上には芝居に使う楽器や荷物が積まれている。

舞台の両袖には彫刻を施した本床を飾り、舞台上部には、絹はもちろん、錦・ビロウド・羅紗(らしゃ)など、贅沢な素材を用いた水引幕を吊り、波頭くだける大海に日が昇る図柄が染められた見事な大幕を間口いっぱいに引きます。舞台や花道、桟敷席の上の提灯が輝き、華やかな歌舞伎舞台のできあがりです。そしてこれら見事な道具の多くは、城下など町場で入手したものではなく、意外なことに近隣の村に住む職人の手によるものでした。

当時の農村文化の水準は高かった

浄瑠璃の太夫座を飾る本床は2つありますが、そのうち文政のものは上小瀬(現市内)の大工政吉、もうひとつは明治22年に鷲子(とりのこ)で鷲子彫の名人と称えられた小林平衛門によって作られたもの。また、文政三年銘の大幕は、西塩子の人々が綿を栽培し、糸に紡ぎ、織ったという生地に、隣村下小瀬(現市内)の紺屋長山氏が染めたものです。フスマの絵も、明治時代に活躍した市内辰之口の画家 野澤白華が描いたと伝えられ、また、地元西塩子の横山音松が描いた背景画も残っています。「西塩子の回り舞台」は、当時の農村文化の水準の高さも私たちに教えてくれるのです。