4.1 地芝居一座「西若座」

船上には芝居に使う楽器や荷物が積まれている。

「歌舞伎なんて興味ない」と言っていた人々が、自分たちで作った舞台に立ちたくなって結成したのが地芝居一座「西若座」です。「西若」とは「西塩子の若衆」の意で、文政三年銘の大幕に描かれた帆掛け舟の文字から採ったもの。風をはらんだ帆の裏側から文字が見えている洒落た図柄となっています。

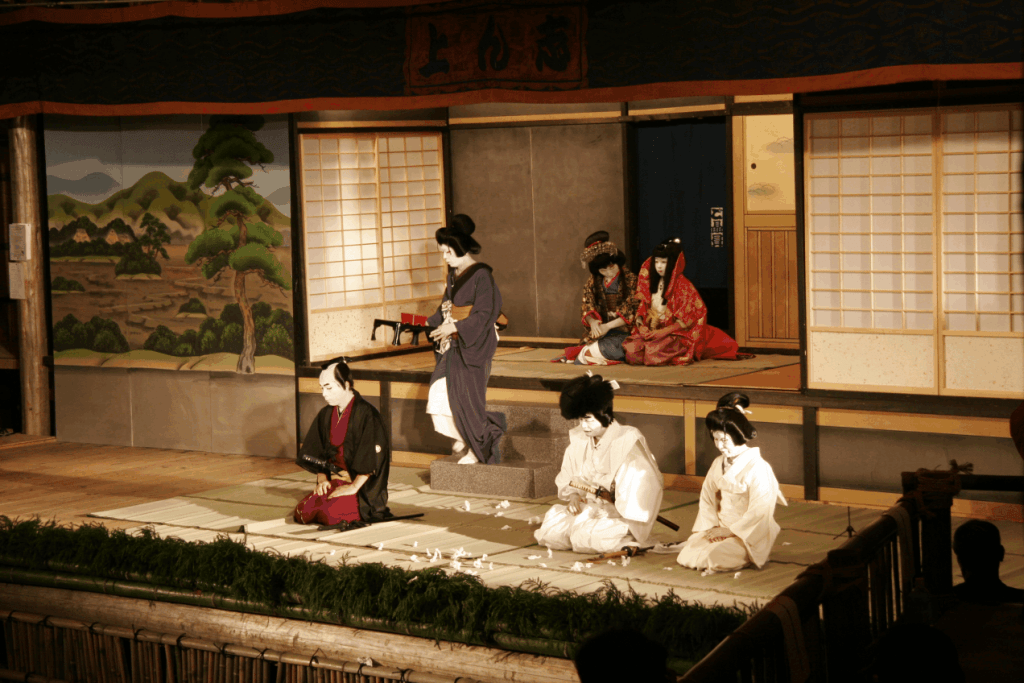

平成十年の舞台に「白浪五人男」で初舞台を踏み病みつきになりました。その後の公演では大胆にもトリをつとめ、「寿曽我対面」「絵本太功記 十段目」「菅原伝授手習鑑 寺子屋」と演目を増やしています。

高さを180㎝として新調したフスマを使った舞台/平成18年

4.2 子ども歌舞伎

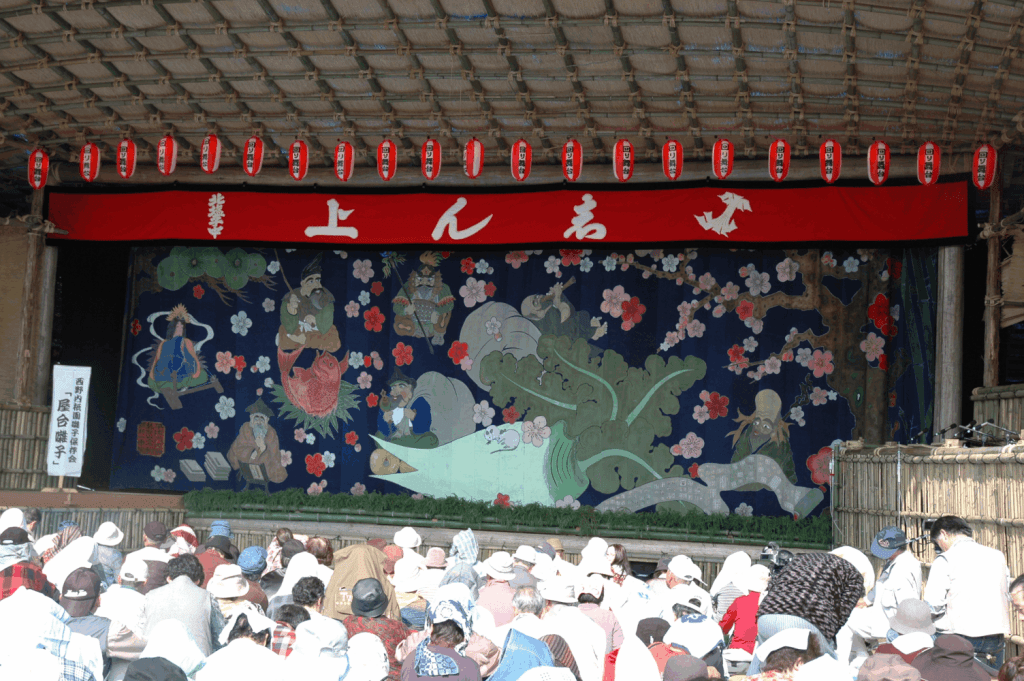

一方、おひねりの雨を降らせるほど大人気なのが子どもたちの歌舞伎です。平成13年に地元の塩田小学校二年生が総合的な学習の授業で取り組んだことから始まって、常磐津「子宝三番叟」と「白浪五人男」を習得することが、統合された大宮北小学校に引き継がれています。

また、平成14年から町全域(平成17年からは市全域)に募集をかけ、常磐津伝承教室として三味線や常磐津節、舞踊の稽古を開始し、子どもたちが熱心に取り組んでいます。

茨城県内には指導者がいないため、当初、芝居は栃木県佐野市の牧歌舞伎さん、その後は埼玉県秩父歌舞伎の坂東彦五郎さんに、常磐津は栃木県那須烏山市の山あげ保存会のみなさんにご指導をいただいています。

歴史の浅い私たちの芸はもちろん未熟(へたくそ)。それでも大舞台にお声が掛かり、NHKホールで行われた「ふるさと歌舞伎フェスティバル」に子ども歌舞伎が出演。また、東京駅丸の内北口ドームの特設舞台では、西若座が「太功記 十段目」を二日間にわたって熱演しました。

しかし、何といっても私たちのホームグラウンドは「西塩子の回り舞台」。この舞台あっての私たちです。なにとぞお見捨てなく、今後もご声援のほどお願い申し上げます。

4.3 ボランティアによる「平成の大幕作り」

完成までに5年の歳月を掛け、ボランティアとして小学生からお年寄りまで200人ほどの人々が関わった「平成の大幕作り」。地元で綿を栽培し、糸を紡ぎ、織った生地で作ったという文政の大幕にならい、資料館で活動する機織りグループが中心となって、人々に呼びかけ綿の栽培から取り組んだもので、糸紡ぎと織りに三年を費やし、兵庫県の染織家浅井一甲氏に染めを依頼して、平成十八年の公演で披露されました。

ボランティアの皆さんとの交流こそが大きな財産。「西塩子の回り舞台」をきっかけとして広がった人の輪が、私たちに新たな知恵と行動力を与える力となってくれることでしょう。

4.4 未来にワクワクを継承するために。

「西塩子の回り舞台」は、長い歴史のなかで幾度も途絶えそうになりながらも、多くの方々の情熱と支えによって、奇跡のように復活を遂げてきました。しかし、いま私たちが直面しているのは、少子高齢化による担い手不足という新たな壁です。舞台を未来へと継続していくためには、地域だけでなく、より多くの皆さまのご理解とご支援、そして温かな応援がどうしても不可欠です。現在は、「復活」よりも「継続」のほうがはるかに難しいと痛感しています。

私たちが目指しているのは、単に古い伝統を守り続けることだけではありません。舞台づくりや公演を通して、世代や地域を超えた人々が出会い、心を動かし、日々の暮らしの中でワクワクできる――そんな新しい文化を、みんなで創り上げていきたいと願っています。

伝統の火を絶やさず、そして新たな感動の灯をともすために。

「西塩子の回り舞台」が、これからも地域の希望であり続けるために。

どうか、あなたの力を貸してください。

私たちと一緒に、未来へ続く舞台の物語を紡いでいきましょう。