2.1 歌舞伎の歴史と地方へのひろがり

「歌舞伎踊(かぶきおどり)」という名称の初見は慶長八年(1603年)です。当初死者の霊を慰めるために行われた風流踊(ふりゅうおどり)をもととした「ややこ踊」などを演じていた出雲のお国が、当時の「かぶき者」(奇抜なファッションをした世間のあぶれ者)の風俗を採り上げ、踊りに仕立てたものといわれています。これが京で大当たりして熱狂的な支持を受け、次々と芸団ができて地方に下り、また地方にも歌舞伎を演ずる座が数多くできて全国的に流行しました。

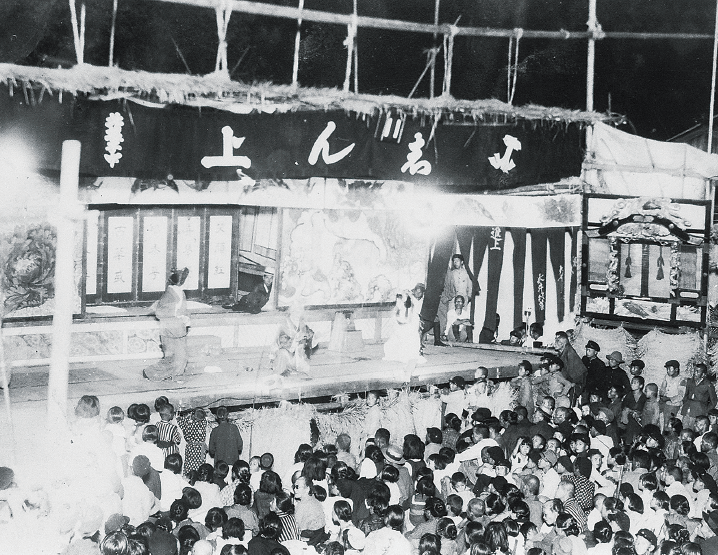

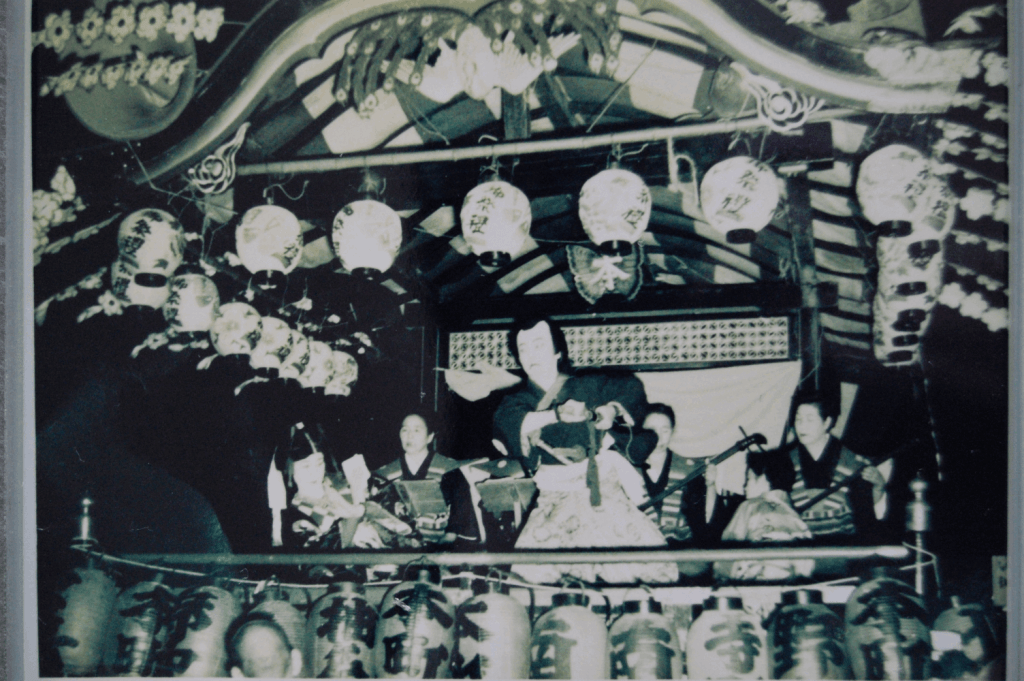

屋台上での常磐津「将門」(昭和25年頃)

| 西暦 | 年号 | 内容 |

|---|---|---|

| 1603 | 慶長8 | 出雲のお国、京四条河原で歌舞伎踊興行 |

| 1629 | 寛永6 | 女歌舞伎禁止 |

| 1652 | 正応元 | 若衆歌舞伎禁止 |

| 1653 | 正応2 | 前髪をそり落として野郎頭になること、物真似狂言尽を演ずることを条件として歌舞伎の再開を許可される |

| 1667 | 寛文7 | 栃木県烏山の天王祭で踊はじめて興行 |

| 1678 | 延宝6 | 水戸藩、城下での歌舞伎興行を公許 |

しかし、「風俗を乱す」という理由で幕府からたびたび禁令が出された結果、17世紀の半ばには、お色気を売り物とする歌や踊りではなく、男だけで「物真似狂言尽(ものまねきょうげんづくし)」、つまり演劇としての芝居を行うという現在の形となり、風俗を採り上げた寸劇から物語性を持った演劇へと発展してゆき、これもすみやかに地方に伝えられてゆきました。水戸城下でも、早くも延宝六年(1678年)に歌舞伎の興行が公許されています。

その後、享保の改革の影響や、天才劇作家 近松門左衛門の登場で人形浄瑠璃に人気をさらわれるなどして一時低迷しますが、人形浄瑠璃の演目や演出手法を採り入れたり、回り舞台など舞台機構にも工夫がされて歌舞伎は進化してゆきます。

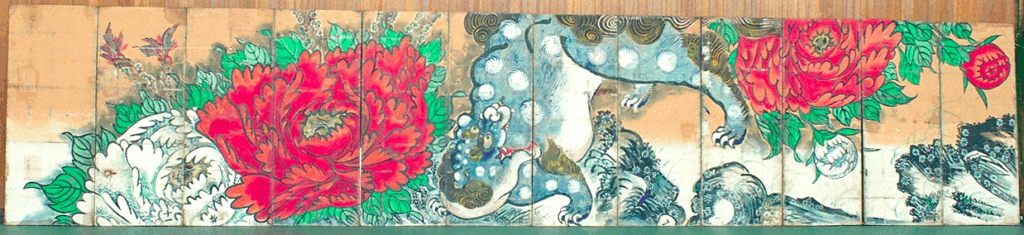

そして18世紀には、村にやってくる人形浄瑠璃や歌舞伎の興行を、待ち、見るだけでは飽き足らなくなった農民たちが、自ら舞台に立って芝居を演ずるようになりました。提灯のあかりで暗闇に浮かび上がる屋台や農村舞台の上で、キラと呼ばれる豪華な衣裳をまとった役者が悲喜劇を展開する異空間は、演者も見物も酔いしれる、まさに祭礼の華。またたく間に歌舞伎が全国に広まった理由が、現代の私たちにも容易に理解できましょう。

2.2 地方の歌舞伎と農村舞台

北関東の片田舎、水戸領の農村であった現在の常陸大宮市域でも、宝暦元年(1751年)には村々で芝居興行が行われていたことが、上大賀村の山横目(やまよこめ)※河野瑠平治の『年号留』に書かれています。

また、明和六年(1769年)には、市内山方にある陰陽山神社の祭礼余興として地元子供達による歌舞伎(「躍(おどり)」と書かれています)を奉納しましたが、その装束の借料が高額で払えぬことが発端となり、山横目※の罷免運動に発展した事件までありました。すでにこの当時、農民に衣裳を貸し出す業者がいるほど、歌舞伎は民衆に浸透していたのです。

※山横目とは、他藩でいう大庄屋のこと。郡奉行の配下で、村役人の最上位。

宝暦元頃より為立会被仰付候事」とある

駒岳神社境内に常設されている。

このような流れの中で、地方都市だけではなく全国の農山漁村にも歌舞伎上演のための舞台が作られてゆくようになります。この傾向は昭和初期まで続き、昭和40年代に行われた調査では、国内で二千棟余りの農村舞台が確認されています。しかし、組立式の舞台は少なく、ほとんどが常設の舞台でした。

2.3 人形浄瑠璃と「西塩子の回り舞台」

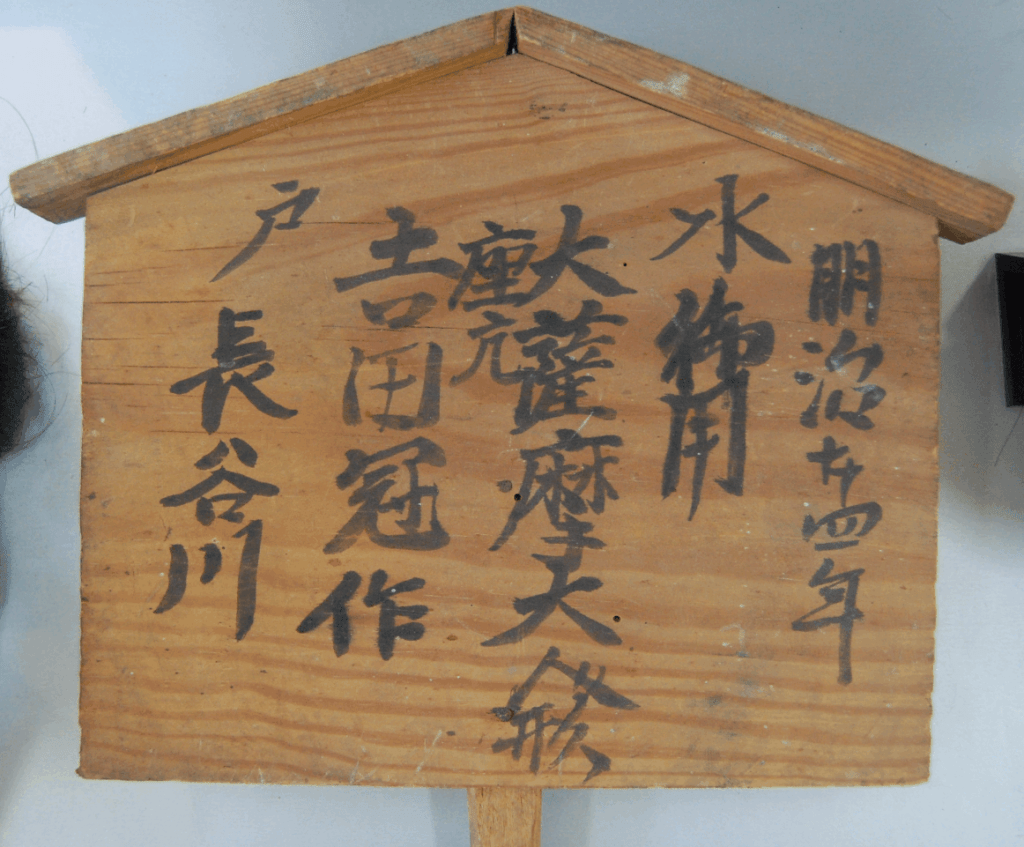

(常陸大宮市歴史民俗資料館 山方館蔵)

古老(昔の事や故実に通じている老人)によると、西塩子にはかつて人形浄瑠璃の一座があったそうです。それを裏付けるように『仲摩諸道貢控帳(なかましょどうぐひかえちょう)』(文政六年)には頭(かしら)など人形の道具が記載されています。

水戸城下には、まだ幼かった末っ子の初代藩主頼房に、徳川家康が与えたという伝承を持つ人形浄瑠璃の一座、大薩摩座(おおさつまざ)があり、領内の農村でしばしば興行を打ち、水戸泉町に常設の芝居小屋も持っていました。この大薩摩座の影響により水戸領内では人形浄瑠璃が盛んであったといわれ、市内にも舟生(ふにゅう)や西野内(にしのうち)に人形一座がありました。また、組立式舞台を持つ集落のうち人形浄瑠璃を行なっていたと伝えるところが三ケ所あり、舞台の道具に混じって今でも人形の頭や手足などが残っています。日立市の有名な人形からくりの山車である「日立(ひたち)風流物(ふうりゅうもの)」の成立にも、そのような水戸領内の影響があったのでしょう。

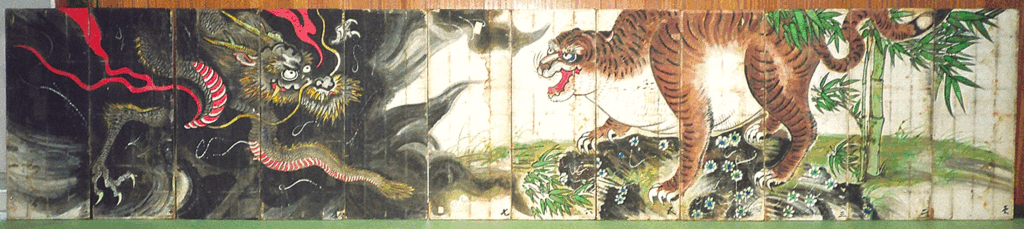

「西塩子の回り舞台」には、江戸時代後期、文政年間の道具も残っていることから、この頃にはすでに舞台の組立てが行なわれていたと考えられます。同時期に人形の道具を保有していたこと、また、舞台背景となるフスマと呼ばれる道具の大きさや図柄が、遠く徳島県の人形浄瑠璃の道具と共通する事実からみると、「西塩子の回り舞台」はもともと人形浄瑠璃の舞台だった、と言いたいところですが、文政三年に作られた大幕の幅が六間(約11m)もあり人形の舞台としては大きすぎます。確定はできませんが、歌舞伎と人形浄瑠璃、どちらにも使えるよう配慮された舞台だったのかもしれません。

残っている記録を見ると、明治34年に人形浄瑠璃の道具は売り払われています。どうも明治の初めには人形浄瑠璃は行なわれなくなったようで、その後「西塩子の回り舞台」では、もっぱら買芝居による歌舞伎が昭和20年まで行なわれてきました。

2.4 興行が地域経済を活性化

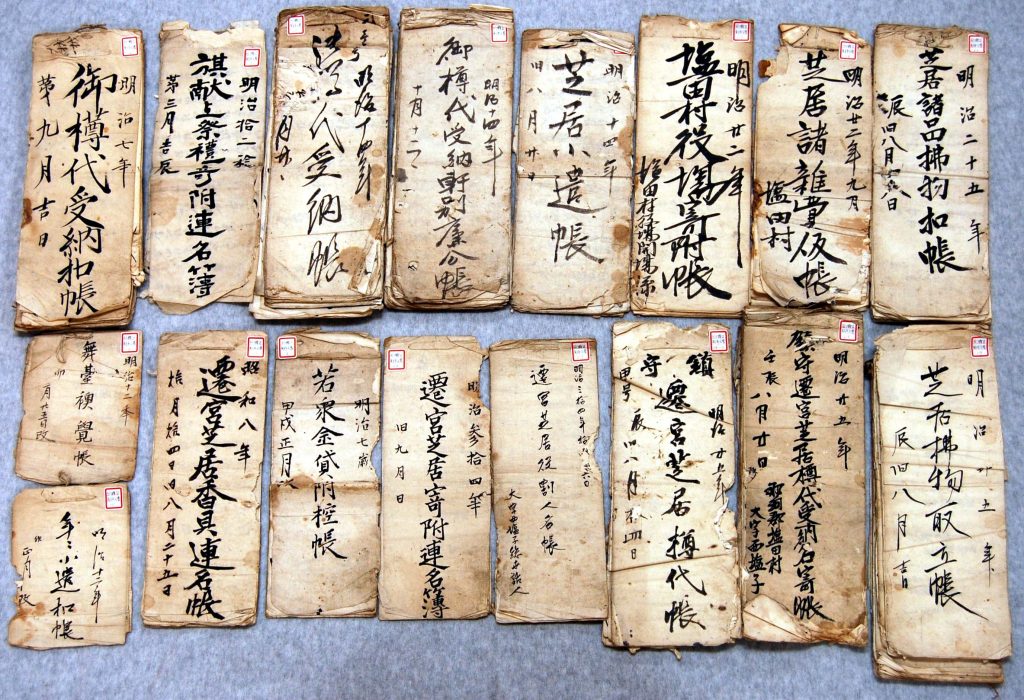

「西塩子の回り舞台」には、関係文書が40点ほど残っています。文政六年(1823年)から昭和八年(1933年)の、約一世紀におよぶこれらの史料は、おもに西塩子の鎮守、羽黒鹿島神社の遷宮の余興として行った芝居に関するものです。これを丹念に読んでゆくと、芝居にはどれくらいの費用がかかり、どのような方法でその資金を調達したか、を知ることができます。

神社の改修などに伴って不定期に行われる遷宮は村で最も大きな祭礼で、そのとき行われる芝居は「オオシバヤ」とよばれ必ず二晩芝居をしました。青年たちが主体となって行う嵐除けなどの祭礼には、近隣の飯野(栃木県芳賀郡茂木町)の役者などを頼んで一晩きりの芝居をしたそうでが、オオシバヤのときは値段の高い役者を買ったといいます。遷宮芝居としては最後となった昭和八年には、松葉座という東京の歌舞伎一座を買って興行したそうです。

最も文書が残っている明治34年の遷宮芝居を見てみると、かかった費用の合計は当時の金額で六百円余り。今のお金に換算すれば800万円ほどでしょうか。現金収入の少なかった時代に、これだけの経費をかけた祭礼を、世帯数70戸ほどの集落が行っていたことは驚きです。

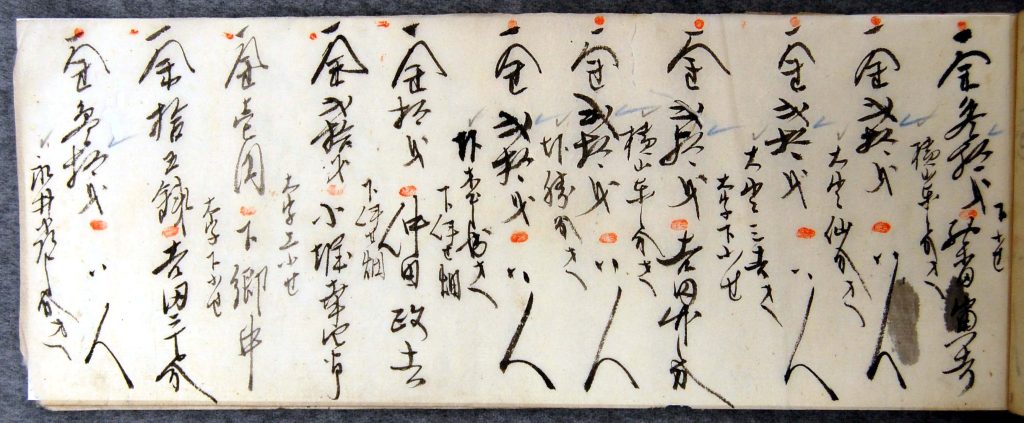

収入の内訳を見てみましょう。注目されるものとして、舞台解体後に舞台に使った材木や竹、照明のランプや紙くずに至るまで競り払いした代金である「諸品払物代」や、舞台の貸出しによって得た損金を貯えた「若衆金」(これを原資として村内金融をしていました)があります。そして特筆すべきは、約四割を占める「樽代(たるだい)」と「一騎樽代」です。これは、見物人がもたらす御祝儀金、いわゆる「ハナ」で、いかに大勢の見物人を集めるか、が芝居興行を成功させる鍵となっていました。

「樽代」が西塩子地区に入る祝い金だったのに対し、「一騎樽代」は西塩子に住む個人へのものです。おもしろいことに、祭礼に掛かった費用を精算した後、不足分を「一騎樽代」から充当して、不足分を同割で差引いてから個人に渡していたようです。また、樽代の受納帳には樽代をもたらした人々の住所も記されおり、見物人がどこから来たかも知ることができます。

こうした大掛かりな村の祭りには、地域住民の出費もかさみますが、舞台の材料や燃料など村内で賄えるものは住民から買い上げ、役者を泊めた家には宿賃を支払う、といった具合にご祝儀以外の収入もあり、短期間に幾度も支出と収入を繰り返して、普段とは違う目まぐるしさで地域内を現金が循環しました。地域で手に入らないものは町場の商店で購入し、その額は177円にも達しています。近在の複数の酒蔵からも大量に酒を購入しており、村の祭りは町場も含む地域の経済を活性化させる働きもあったことがわかります。