ご声援、ありがとうございます!

昨日の茨城新聞の経済欄、日銀水戸事務所長様より、ご理解と温かいご声援をいただきました。ありがとうございます! 以下です。——————————————

日銀の視点 日銀水戸事務所長 稲見征史

「本県の伝統文化に思う」

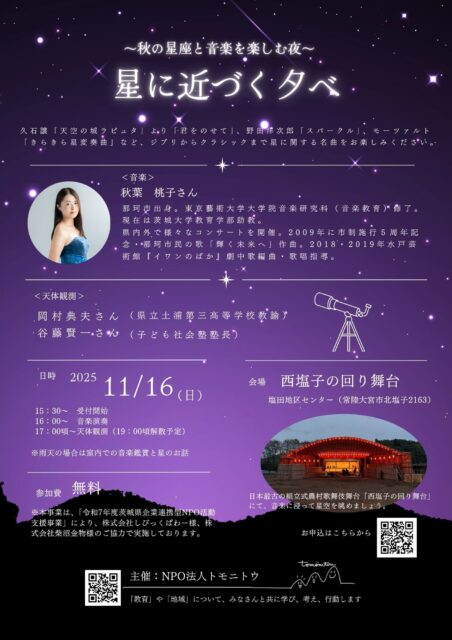

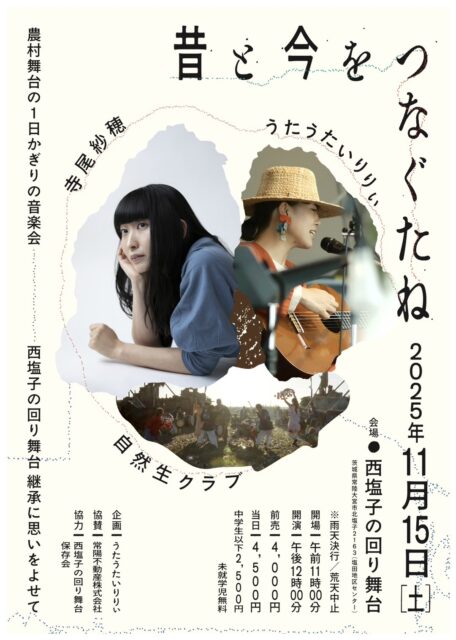

ずっと気になっていた土浦駅の白い帆船の写真。近くの港から遊覧船に乗れば、「帆引き船」の操業を見ることができると知り、思い立ったらいざと現地へ向かった。船は風を切って進み、暑さも和らぎ、快適なクルーズであった。「写真を撮りたい位置で船を停めるよ」と、心意気な船長さんの声かけも新鮮だ。 大きな帆で漁網をけん引する帆引き船は、明治時代、霞ヶ浦の漁師が考案したもので、 自然の動力である風を活用した漁業の生産性向上、省人化に資する斬新なアイデアであったようだ。他の地域にない産業遺産と思われ、白い帆の美しい姿も相まって独自の最観がそこにある。もっと県外に知れ渡るとよいだろう。 最近、常陸大宮市の「西塩子の回り舞台」のことを知った。現存する日本最古の組み立て式農村歌舞伎舞台で、山から切り出した竹や木材で立派な舞台を組み上げる。そして、一夜の歌舞伎上演後は、 解体され跡形もなく消え去るという。せっかく作ったのになぜ解体するのか、直ちには理解できず衝撃を受けた。 秋の農閑期の畑を一時的に借用し、仮設舞台で地域の人気娯楽であった歌舞伎を開催するもので、終了後、竹などの資材は売り払うのだという。自然の恵みへの感謝と無駄のない資源活用の中で、地元の高い技術・芸術の力を結集し、歌舞伎文化の継承が行われてきた。自然の摂理と地域の繁栄の両立といった発想が感じ取れ、こうした一連の営為が江戸時代から毎年の祭事として繰り返されてきたのだろう。しかし、継続は容易ではなく、昭和に入り一度開催が途絶えたが、地域住民の努力が実り、半世紀の時を経て復活。今年は開催年に当たるということで、すでに期待感は最高潮に達している。 本県は都心から近い場所にありながら、独自の伝統や文化がまだ残っており、当時の中心的産業であった農林漁業との関係の中で発展してきたことが分かる。その存在を知るきっかけさえあれば魅力を感じ、学ぶことも多い。また、観光客のみならず、仕事などで外部から本県に転居してくる異なる背景を持つ人々にとっては、本県の伝統・文化の底流にある本質の理解を促す機会ともなり、地域への尊敬や愛着につながると感じる。 少子高齢化で伝統の継承が難しくなる中、西塩子の回り舞台保存会のように、インタ ―ネットを駆使した情報発信も大事だと改めて気付かされた。ボランティアやファンディングなど他地域からの支援の道が開けることで、持続的な運営が可能となり、主催者 ・来訪者の双方にウィンウィン(相互利益)の関係が出来上がることになる。

コメント